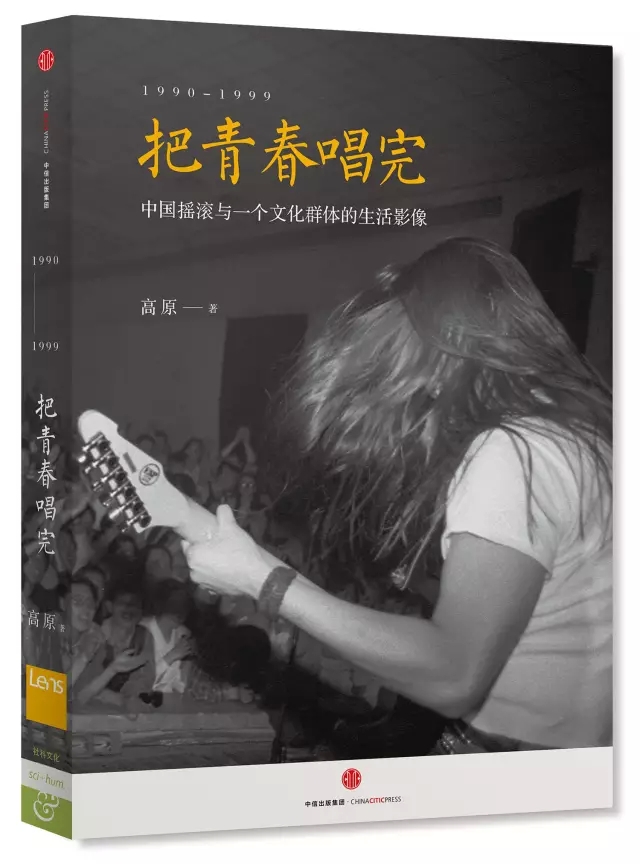

今天观点君跟你分享一本很好看的书,来自摄影师高原的《把青春唱完》。 20世纪90年代,中国摇滚音乐历经短暂的爆发之后,进入了长久的沉眠。但这十年,在特殊的时代背景下,这些音乐不仅呈现了“一种社会现实性的、个人内心化的焦虑与寻求宣泄表达的企图”,也陪伴很多人走过了青春。 高原,上世纪90年代开始拍摄摇滚音乐圈,她的作品参与定义了90年代诸多经典音乐专辑的视觉效果,也为这一时期大陆摇滚和流行音乐发展几乎所有里程碑式的人物和事件都留下了珍贵的记录,她还涉足了影视、戏剧等领域的拍摄。 她说,“从前,摄影是我生活的一部分,有我所有的青春记忆,而现在,这是一份工作。现在当我翻开那一张张老照片,会再次眼眶湿润。每一次现场都是不可复制的永恒,重要的是,我在现场。那是我一辈子的精神财富。” 下面是老树(刘树勇,微博@老树画画)给她这本书写的一篇序,写的很好。 活着是一件比摄影更重要的事儿 文/老树 一 高原作为名人之妻的身份,曾经在一段时间里被媒体和公众经常提及。各种揣度,各种说辞,不一而足。除了满足我们低俗的窥视欲望,以及一再地证明我们的生活有多么无聊之外,也真是没有什么其他好说的。 热闹总会过去。有些人会因为一场热闹声名显赫,跻身名人的行列,从此过上了貌似优越其实是狼狈不堪的生活。有些人会因为这场热闹身败名裂,不得不退隐江湖,从此以后在市井当中身影孤单,显得越发寂寞。有些人,当众人贪婪势利的关注目光转而投向新的目标时,他便脱离了口水激荡的旋涡,悄然搁浅在河岸之上。 日子一如往常。 二 高原是一位摄影师。据说是因为父亲的原因,她比很多同龄人更早地熟悉了相机并开始拍照。很快,她的照片就出现在很多演出海报、CD 封套和杂志上。但她摄影师的身份,以及迄今为止数量惊人的作品,远远没有被人们充分认识到。是个人疏于整理那些零乱堆积的底片?是她不热衷参与摄影行当频繁举办的那些乱七八糟的活动和展览?还是对自己拍摄的照片不以为意?我们无从得知。唯一可以知道的是,当她数量众多的照片中的一部分出现在我们面前时,一个曾经狂野不羁的年代,一群曾经扰乱过无数人内心的凶猛动物,再次以影像的方式,集体性地出现在我们的视野当中。

三 以我有限的所知,摇滚音乐从20世纪80年代中后期,一直到90 年代中期在大陆的广泛实验,更多地体现了其他方面的意义,而不是音乐本身的实验,甚至也谈不上如美国20世纪60年代摇滚音乐那样有着更为直接的政治对抗性和挑战色彩。 它更多的还是显现为一种社会现实性的、个人内心化的焦虑与寻求宣泄表达的企图:长期闭关锁国给国人造成的极其狭隘的眼界,持续的政治动荡和经济衰退导致的物质极度匮乏,严苛的意识形态教化与禁锢,让国人久已失去了对于个人存在感的基本自觉。 忽然一日国门洞开,尽管由民族主义撩拨起来的虚妄热情还在,尽管那种以五千年文明古国为标榜的妄自尊大还在,一个向来崇尚实际利益的民族,面对一个真实的、远远超出我们想象的西方世界,我们开始看到了自己与他人之间在各个方面存在的巨大落差。 自卑? 沮丧? 向往? 意欲迎头赶上的急迫?种种复杂纠结的情绪,积聚成为每个国民内心的现实焦虑。崔健说得没错:我们一无所有!我们如何改变这种一无所有的境况?我们像一群饥饿已久的人,大量翻译和阅读各种西方学术名著;我们重现那些欧美国家经历过的各种思潮;从20世纪70年代后期开始,包括整个80年代,我们将欧美100多年来的各种文学实验、艺术实验极其粗疏地过了一遍——象征主义、意识流、垮掉的一代、魔幻现实主义文学,荒诞派戏剧,新浪潮电影,印象派、立体主义、超现实主义绘画,现代舞蹈,摇滚乐,等等。 然后就是托福热、出国热、经商热,各种热。 无非是要解决这种内在的现实的焦虑。

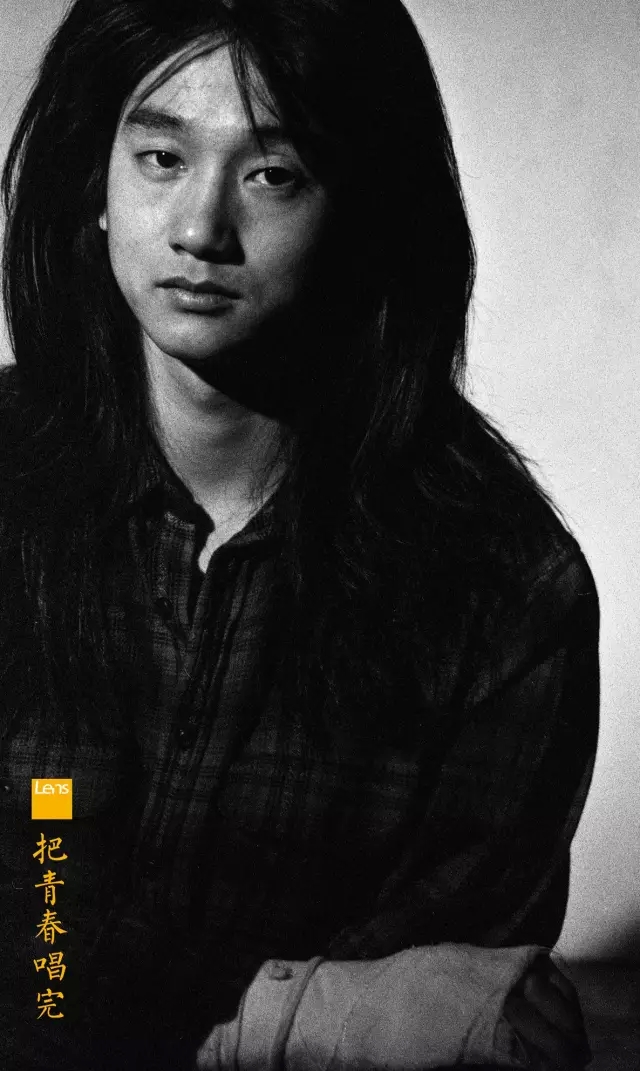

四 各种机缘的巧合,使得高原成为这个时期中国摇滚音乐人群当中的一员。 在20世纪90年代初期,我也曾经拍摄过一些聚居于树村的地下音乐人,拍摄过混迹于五道口那些嘈杂酒吧中的乐队演出。我知道,如我一样的摄影者只是一些怀有好奇之心的窥探者、旁观者。经由这样的窥探——往往以真实纪录的名义——这些照片完成的其实只是摄影者对这些披头散发、行止狂放的音乐人的怪诞想象。我们在媒体上看到的大量有关摇滚音乐的报道式图片,也多止于一些灯光迷离动作狂野观众如痴如醉的现场演出。许多音乐人当然也知道观众希望看到些什么。 于是,用约翰•伯格的话来说就是:我们只是看到了我们一直想要看到的东西。也就是说,这些照片拍摄的只是我们的想象,以及许多表演者为了满足我们的想象而制造的表演。这样的照片与对象复杂的真实无关。 高原不同。我们只是企图从外面往这个人群里面窥视,而她就是这个人群内部的一分子。她不是在拍摄别人,她拍摄的就是自己。她当然也会拍摄大量的演出,这样的影像不妨看作她工作的一部分。但她最重要的照片不是这些。 在寻常的日子里,她在各个熟悉的乐队和朋友身边走动。那些日常性的乐队排练,朋友们的聚会,从这里到那里,饮食起居,谁跟谁又怎么样了,那些慵懒无聊的时刻,那些与演出现场全然不同的安静甚至茫然的表情,就是她自己日常经验当中的现实生活。她随手拿起相机,对准他们按动快门,为什么?有谁的表情在刹那之间扰动了她?恰好有某束光线照射在了某人身上形成了一个叫她喜爱的图像样式?或者仅仅是无可无不可地拍了一张照片而已?都是,或者都不是? 这样于一个人群内部发生的影像,这些影像当中无所不在的丰富细节(甚至是一些平庸的细节),那种随意为之的不完美的拍摄视角,那种拣拾碎片式的影像捕捉,一些漫无目的的瞟瞥,恰如一个女孩儿的自言自语,琐细、散漫、没有头绪。你偶尔会看到一些照片,放浪形骸的摇滚乐手们正经起来,一脸的严肃,貌似深沉的样子,如临大事,摆出一副在欧美摇滚音乐海报上经常见到的样子,叫她拍。这样的影像忽然就变得考究整饬起来,顿时有了专业摄影家所迷恋的那种视觉仪式感。其实也不过是一时要有什么用项,一起拿捏出个什么架式,游戏一般。戏演完了,解散开来,嘻嘻哈哈,各自端碗用饭,一如平常。 所以,高原有关摇滚歌手的照片,不再是那些处身这个群体之外的狂热粉丝们关于他们的过度夸饰与想象,高原不用想象,她甚至没有想象,她看到的只是一些熟悉得不能再熟悉的人。 重要的就在这里了:我们在这些照片当中只看到了人,而不再是什么炫酷的摇滚和摄影。

五 那么,如何看待高原这些数量惊人的照片的价值或者意义呢? 在许多人看来,一个人的现实作为构成历史言说的一部分,或者一个艺术家的作品得到了当前什么专家的承认和众人的激赏,会生发出某种程度的满足感和成就感,甚至会让他觉得人生有了某种明确的方向和特别的意义。这种理解或许能够成为一些人活着的理由,但对于那些对自己怀有诚恳之心的人来说,这不过是一种了然无趣的虚妄感觉。 从那些已被我们过度使用的角度来说,高原出示给我们的这些影像,无疑会成为中国摇滚音乐发展过程当中的一段重要的视觉记录。当这个时代已经远去,当这些摇滚英雄(也可以说成草莽英雄)已经老去,这些影像会告知后来的人们这段混乱却也热血涌动的中国音乐历史。 说得再严重一点儿,彼时国人的整体焦虑和混乱茫然,在那些同样混乱的、不乏幼稚和矫情的地下音乐人群的生活及音乐当中得到了激烈的表现,而高原恰好持续地身处这一现场当中。凭借摄影这一深具间离感的器具,她不时地让自己变为一个暂时抽离出来的旁观者。正是这一特殊的身份和持续的工作,使她的这批影像凝结成为一个时代和人群的特别表情。

六 我们会说,未经阐释的事实是不存在的。高原以她长久舍身现场拍摄的数量巨大的照片,从一个独立的视角对中国摇滚乐发展的一个重要历史时期,对这个人群做出了重要的视觉描述与阐释,让我们看到了这样一种事实的曾经存在与丰富形态。 我们会说,就像美国人发现了那位拍摄了一辈子照片却从不示人的女佣薇薇安•迈尔那样,今天我们看到了高原这批从未大规模示人的照片,我们通过出版媒介或者一个展览对她的这些照片做出阐释,也就是在确认她这些照片在未来的历史重要性,确认高原作为中国当代一个重要摄影师的存在地位。 可是,这些重要吗?这些有关什么价值、意义的堂皇说辞,与高原本人又有什么关系?我宁愿去设想在这样的说辞之外的事实:高原混迹于摇滚音乐圈多年,她的父母会怎样看待自己这个女儿的选择与生活?会有哪些不为人知的焦虑、担心与不安?当摇滚音乐实验最为密集的时期已成过往,云烟散去,人群散去,历经许多事情之后,渐渐长大、身为人母的高原,如何看待自己的这段生活经验?又是如何在这样一个平庸且混乱不堪的时代安顿自己的? 没有什么事情比认真地活过本身更为重要。 杜尚说得好:我最好的作品,就是我的生活。 每个人都是一条独一无二的生命。每一生命个体的独特经验怎么能够被那些粗陋势利的公共说辞所绑架?我更喜欢将高原的这些照片只是看成她彼时生活经验的一部分。就像她个人私藏的一部厚厚的相册那样,这些照片凝结了她此生一个时期的来去过往,见过的各色人等,经历的种种事况,沉积着她一个人的喜怒哀愁,在未来还有可能唤起她一个人的独特记忆。 这其实已经足够了。

|