陈卫东:国际分工格局变迁对我国推动区域金融合作的启示

意大利社会学家杰奥瓦尼·阿瑞基把资本主义主导的全球经济体系分为四个周期:热那亚周期、荷兰周期、英国周期和美国周期。与通常分析全球经济危机的周期概念不同,这个周期描述的是全球经济中心的变迁。每一个周期都是以物质生产以及商业扩张为起点,然后随着实体经济的发展,实体经济投资的利润率会逐渐下降,资本不断转向金融领域,导致金融投资膨胀与泡沫化,再由此引发金融危机并引起经济衰退,最终导致全球经济中心的变迁。

从更深层次看,经济大周期的转换所引起的全球经济中心的转移,实质上是由各国在国际分工格局中的地位和主导权所决定的。它当然也会影响到全球金融体系的变革。因此,分析国际分工格局的变迁对研究我国对外区域金融合作具有重要的启示意义。

一、国际分工格局的变迁

近20年来,全球分工格局发生了重大变化。以日本经济学家小岛清为代表所提出的雁阵模式,可以解释上世纪80年代至90年代初期东亚经济体的分工格局。由于各国资源禀赋的不同和发展的差异,在东亚不同经济体之间形成了产业梯次转移的格局(见图1)。自上世纪90年代后,这种格局发生了变化,产业分工格局迈向全球价值链分工模式。国际分工从产业层面深化到产品层面甚至工序层面,一个国家不必再建立整个价值链条和产业基础,而是发挥比较优势占据全球价值链的某一个环节,就可以融入到国际分工体系中。加工贸易就是一个典型案例。

过去20年,全球价值链分工模式深入发展,各国融入价值链的程度不断上升。几乎所有亚洲国家都是更加深入地融入到了全球价值链分工体系中,各国出口产品中所含海外价值和外国出口产品中所含本国价值的比重不断提高。由此,形成了全球复杂的价值链网络(见图2)。从图2可以看出,相比于1995年,我国贸易量在2008年有了很大提升,我国出口产品中国内价值所占比重由80%这一档下降到60%这一档。与之相应,我国作为价值转移接受国的角色则更加凸显,反映了我国参与全球价值链程度的加深。相较而言,美国作为贸易大国,出口产品中的国内附加值仍然超过80%;同时,它充当的是全球对外价值的转移角色。这也在一定程度上说明,美国在当今全球价值链中依然居于主导地位。

二、参与国际产业分工和转移可能遇到的困局

无论从制度层面看,还是从对外依存度来看,我国对外开放的程度都越来越高。目前,我国比任何时候都更需要利用国际、国内两个市场、两种资源,来解决经济增长转型和动力切换中的问题。在此过程中,核心问题是如何在参与国际分工合作中充分发挥我国的比较优势。我国正在逐步从一个FDI流入大国转变为一个FDI流出大国。2014年,我国对外直接投资量达到1160亿美元,与接受的外资量大体相当。根据英格兰银行预测,我国国际投资头寸占全球GDP比重将从2012年的5%上升到2025年的30%(见图3)。我国从直接投资净流入国转为对外投资输出大国,正在改变着我国参与国际分工的格局。这同时也表明,我国利用国际市场进行产业转型和升级的步伐在加快。

值得警惕的是,如果处理不当,利用国际市场进行产业转型和升级也可能会引发一些问题。一是由于大量的产业转移,可能出现产业空心化。日本就是一个典型的案例。上世纪80年代中期后,随着日元的升值,日本从劳动密集型产业到电机及机械等资本密集型产业,先后大量向海外转移,最终导致了产业空心化。二是由于产业转型升级不到位,可能导致经济发展动能缺失而衰退。如美国著名的汽车城底特律,在受到2008年金融危机的打击后,三大汽车公司经营困难,致底特律经济发展面临困局,市政财力不支,最终在2013年12月宣告破产。我国近年来局部地区也出现了类似的迹象。东莞提供了正反两方面的案例:由于劳动力成本上升、市场需求不旺等原因,过去几年,当地有大量的工厂停工倒闭;但由于东莞努力推动产业升级,高技术制造业增加值增速(2014年为16%)显著高于规模以上工业增加值的增速(2014年为8%),形成了新的经济增长动力。

从产业发展的国际经验来看,发展中国家从“技术吸收”的角色到“技术创新”的角色转换,似乎有着“惊人的一跳”(见图4)。只要闯过这一关,就能进入发达国家俱乐部(如韩国);否则就只能停留在发展中国家的水平。此外,如果对出现的社会发展问题处理不当,经济发展也会陷入所谓的“中等收入陷阱”。

三、我国比较优势及在全球分工格局中角色的转变

尽管在经济学中有很多理论都饱受争议,但基于比较优势参与国际分工格局可以促进本国经济发展,则是得到普遍认可的。

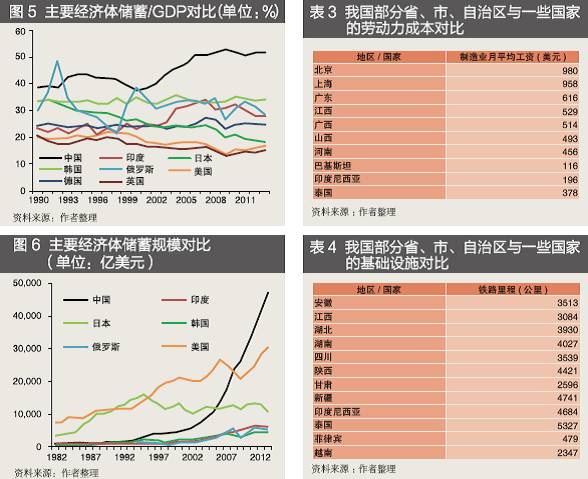

在过去30多年的发展过程中,我国比较优势正在发生着重大变化。一些比较优势正在逐渐丧失,如劳动力和土地价格(见表1、表2);但与此同时,也有一些新的比较优势正在形成。新的比较优势突出表现在以下几方面:一是人力资本的提升。如2014年,我国大陆普通高校招生超过700万人,相当于我国台湾地区劳动力总量的60%。这意味着受过高等教育人才,两年的新增量就超过了我国台湾地区这样一个成熟工业化经济体全部劳动力的存量。二是国内市场规模扩大。中国目前仍然是全球人口规模最大的国家。2014年,我国人口13.7亿,是美国的4.3倍,欧元区的4.1倍。我国人均GDP超过8000美元,处于消费结构加快升级阶段。根据瑞信最新发布的报告,中国中产阶级人数(个人财富5万—50万美元)已达1.09亿,为全球第一。随着居民收入的增加,未来消费潜力巨大。三是产业资本从相对紧缺变为相对充裕(见图5、图6)。此外,我国的基础设施日趋完善,工业种类齐全,为我国产业分工调整和升级提供了较大的空间和余地。

从比较优势变化来看,理论上可以推导出我国未来产业分工地位的升级方向:一是资本密集型产业。资本相对劳动力占比优势的提升,支撑了产业间纵向的分工升级,例如发展装备制造业。二是具有规模效应的产业。我国拥有全球少有的市场规模,这为产业内横向分工提供了条件。最典型的是发展高铁和大飞机制造,世界上只有少数国家单凭本国市场可以支撑这类产业的发展。三是承接高附加值的服务环节。接受过高等教育的劳动力供给的大幅增加,使劳动力要素禀赋从“蓝领工人”转向“白领工人”,意味着价值链可以实现纵向分工的升级,如从承接组装加工外包转向承接医药研发外包。四是国内需求升级带来的产品升级。国内需求会随着国民收入水涨船高,这有利于更高品质产品的生产发展,促进价值链横向分工升级。例如,从山寨手机到智能手机的升级,催生了小米等企业的成长。

无论与美国、日本等发达经济体还是与印度等新兴经济体相比,我国都是少有的人才成本低、市场规模大且资本相对充裕、具备完善产业配套能力的国家。立足于新的比较优势,我国在国际分工格局中应该从“接收吸纳”的角色,向“承上启下”的双重角色转变。

“承上”,就是要加强与发达经济体的合作,立足于引进高新技术,提高创新产品的能力,吸收精细化管理经验,实现向全球价值链高端迈进;就是要优化升级传统产业,以提高产品质量,创造品牌形象;就是要培育、壮大新兴产业,如新能源、新材料、高端装备制造业等。“启下”,一是在产业组织上,要立足于建立自身主导的价值链,以园区或产业链形式集中推进转移,而不是个别企业的“单打独斗”。二是在产业布局上,首先要高度重视我国中西部地区的发展潜力,然后要发掘外部经济体的比较优势。我国中西部地区与外部国家相比,在成本和基础设施等方面均具有一定优势(见表3、表4)。因此应通过向中西部转移一些产业,推动中西部实体经济发展,这是中西部经济发展和城镇化发展最坚实的基石。同时,也要注重向周边国家以及非洲和拉美等国家的转移,以更好地利用这些国家的资源禀赋,提高这些产品的国际竞争力。

四、利用好新条件推进区域金融合作

在未来国际分工新格局中充分发挥自己的比较优势,在国内、国际市场有效地推动产业转移和产业升级,是我国经济长期健康发展的重要支撑。产业转移和产业升级也将是人民币扩大国际使用和加强区域金融合作的重要推力。

未来人民币国际化发展潜力和对外金融合作的基础来自于我国经济的健康发展和在全球的竞争力。要避免在产业转移和升级过程中陷入困局,首先就要在国际分工格局变迁期,统筹好国内产业升级与对外产业输出。要坚持接收和输出产业并重,避免国内“未富先空”;同时,也要选择好“承上启下”的合作对象。产业升级和对外产业输出可以与“一带一路”大战略紧密配合。根据经贸政治合作关系和比较优势的分析,确定若干个重点发达国家和发展中国家,分别作为优先引资和投资对象。比如,以色列、韩国、新加坡和德国等国家具备实体经济的竞争优势,对我国国内的产业升级可能有特别的意义;而巴基斯坦、柬埔寨、巴西等国家的资源禀赋,则对我国的产业转移有特别的价值。产业输出与“一带一路”项目并行推进,可更好地助力相关国家产业发展和经济腾飞,也会对我国在“一带一路”国家基础设施投资的商业可行性方面产生积极的影响。

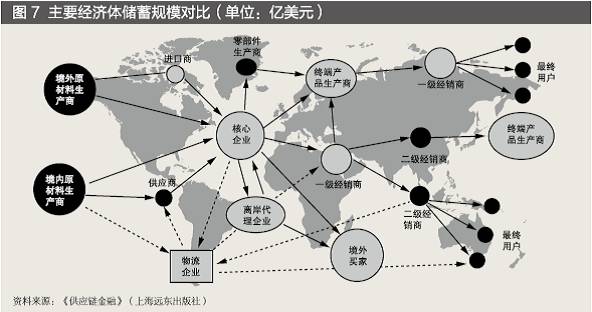

全球价值链分工模式下的国际分工格局变迁,是人民币国际化的重要机遇。全球价值链分工模式的发展引发了金融服务的创新,供应链融资模式应运而生。这为加速推动人民币国际化创造了一种新的微观机制和机遇。图7是全球价值链的一个模拟架构,一个核心企业的上下游分工可以遍及全球。在全球价值链体系下,从原材料的采购到最终产品的销售,每一个环节都可能涉及跨境贸易,金融机构为供应链各环节提供的产品和服务就是跨境金融服务。如果图中的核心企业为中资企业,使用的货币为人民币,则可以形成相对完整的境内、境外循环体系。当有更多的中资企业参与到全球价值链分工,有更多的中资企业在国际分工中具有主导权时,人民币作为跨境贸易计价、结算和融资货币的机会就会更多,从而可对人民币国际化产生重要推动作用。日本在这方面有深刻的教训:其在大规模进行对外产业转移时,在向非日本地区出口的产品中使用日元的比重不到10%,使用美元的比重则近80%,从而丧失了日元国际化的一次重要机会。

产业转型升级中重点合作对象的选择,以及在此过程中加大对人民币的使用力度,可为我国与相关国家加强双边或区域金融合作创造出新机遇。我国可以考虑强化双边或区域金融合作机制,比如,加大人民币与相关国家外币的互换力度,创新货币互换制度下人民币的商业使用方式,鼓励人民币在企业生产经营中的实际应用,建立适应基础设施投资和产业转移需要的跨境投融资政策便利等。深度的金融合作反过来又会促进我国与经贸伙伴合作层次的提升,为产业的转移升级创造更好的条件。通过这种双边合作乃至区域的紧密金融合作安排,还可加大人民币的国际化使用,不断完善合作规则。要以实体经济发展为纽带,逐次扩大合作对象,不断深化金融合作,为提升我国在未来国际金融体系发展变革中的话语权打下坚实的基础。

评 论