智库中国 >

“天宫一号”失控,会撞地球,引发灾难,项目失败?无稽之谈!

来源:瞭望智库 | 作者: | 时间:2018-03-29 | 责编:李晓曼

3月26日,中国载人航天工程办公室透露,天宫一号目标飞行器运行在平均高度约216.2公里的轨道上(近地点高度208.1公里、远地点高度224.3公里),整器结构完整,即将再入大气层烧毁。

经北京航天飞控中心和专业机构分析,预计天宫一号再入大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间。

早在之前,外媒就针对天宫一号进行了相关报道,称“天宫一号已经失去控制”,将在未来数月内重返大气层并坠落。有专家还就此猜测,此次坠落将产生大量碎片,有些可能重达100公斤。

美国天文学家表示:空间站燃烧残留的碎片将落往何处尚无法预测,如果落到人口密集的地方,将带来灾难。

那么,事实真的有传说的那么可怕?

来,库叔告诉你真相!

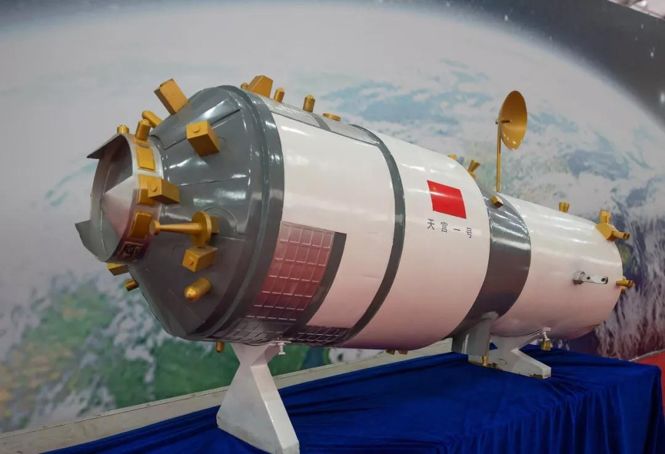

天宫一号深圳航展图

1

天宫一号,众说纷纭

早在2011年发射之初,中国的天宫一号就吸引了外媒极大关注。

当时,美国航天政策专家、美哥仑比亚事故调查委员会成员约翰·劳格斯顿称:天宫一号是中国发展载人航天能力中的“适应、稳健的一步”,它极富象征意义,是中国与其它国家共商全球航天问题的关键性举动。有外媒评论,天宫一号是“中国成为强国的标志性元素”。

但也有人认为,天宫一号“不过尔尔”,与那些航天技术成熟的航天大国相比,中国的航天项目“没有任何明显优势”。

2011年9月29日,天宫一号发射升空

当然,不论外媒如何评价,天宫一号在轨期间,先后与神舟八号、九号和十号飞船圆满完成多次空间交会对接,并开展了一系列空间科学实验和应用试验,为我国航天事业做出巨大贡献。

目前,天宫一号正在返回地球的途中。

2016年6月,某国外天文网站发布文章,质疑中国天宫一号空间站何时坠回地球。

报道称,卫星追踪者、业余观星爱好者Thomas Dorman用望远镜、摄像机等设备追踪天宫一号的活动,推测中国可能已失去对天宫一号的有效控制,所以,天宫一号“会成为向地球撞击的一团金属火球”。

英国《独立报》等媒体声称,天宫一号在“自由落体”时,会像其它失控卫星一样在地球大气层中烧毁,因此,坠落地面的只是熔化的铁块,不会对地面产生严重撞击。由于天宫一号体积巨大,坠落过程中,未完全烧毁的部分若落在居住区就会引发灾难。

近日,英国《卫报》网站的一篇文章引发了外界对天宫一号的恐慌——“2016年,在发射升空5年后,中国航天机构就失去了对天宫一号的控制。”

美国航空航天公司预测,天宫一号将在4月的第一周坠落,前后误差为一周。

欧洲航天局认为天宫一号的坠落时间在3月24日至4月19日之间。

另外,虽然欧美机构对天宫一号坠落的时间预测较为接近,但对其坠落地点几乎无法预测。

这是真的吗?

英国《卫报》网站发文:中国天宫一号空间站将在数周内坠落地球

2

项目失败?无稽之谈!

西方媒体说的有鼻子有眼,然而,在真相面前,纯属无稽之谈。

库叔先来澄清下“项目失败”的谣言。

作为中国首个目标飞行器和空间实验室,天宫一号主要肩负四项任务:

*与神舟系列飞船完成空间交会对接飞行试验;

*保障航天员在轨短期驻留期间的生活和工作;

*进行一系列空间实验;

*初步建立短期载人、长期无人独立可靠运行的空间实验平台,为建造空间站积累经验。

事实是,天宫一号圆满完成了任务:

*2011年9月29日,天宫一号在酒泉卫星发射中心发射成功,进入预定轨道后开始开展工作。

天宫一号与神舟八号对接示意图

*2011年11月,天宫一号与神舟八号飞船成功对接,中国也由此成为世界上第三个自主掌握空间交会对接技术的国家;

*2012年6月18日,天宫一号与神舟九号飞船成功实现自动交会对接,中国3位航天员首次进入在轨飞行器;

*2013年6月13日,天宫一号与神舟十号飞船顺利完成了自动交会对接,并合体飞行13天,在这期间,3名宇航员在天宫一号中进行了科学实验等活动;

神舟九号航天员进驻天宫一号

*2013年6月26日,飞行了15天的神舟十号飞船返回中国,天宫一号也圆满完成了全部任务。

不仅完成了这4项既定任务,之后,天宫一号转入拓展任务飞行阶段,继续工作:

*继续开展了航天技术试验、对地遥感应用和空间环境探测;

*验证了低轨长寿命载人航天器设计、制造、管理、控制等相关技术;

*获取了大量有价值的数据信息和应用成果,为空间站的建设运营和载人航天成果的应用推广积累了重要经验。

要知道,在太空环境下,由于真空、辐射等环境因素,维持飞行器的寿命是个难题。而我国科技人员出色地解决了这些问题,即便超额完成任务,天宫一号状态也一直都很好,所有设备都正常。

2016年3月21日,中国载人航天工程办公室表示,超期服役两年半的天宫一号(已在轨工作1630天)正式终止了数据服务。

那么,为什么天宫一号要落回地球?

自从苏联发射人类第一颗人造卫星斯普特尼克1号以来,世界各国一共执行了超过4000次的发射任务,大部分废弃航天器并没有被回收,而是变成了太空垃圾。

目前太空飘浮着大约1.7亿件太空垃圾,其中仅2.2万件是可追踪到的。

这些小到由人造卫星碎片、漆片、粉尘,大到整个飞船残骸构成的太空垃圾,时刻都在威胁着太空中价值7000亿美元的太空设备的安全。

地球周围的太空垃圾

为了减缓太空垃圾的增速,目前,部分运行在近地轨道的大型航天器退役后,国际通行的做法是让其受控坠落到南太平洋一处距离大陆最偏远的深海区——尼莫点,那里因为“埋葬”了诸多航天器而被称为“航天器坟场”。

俄罗斯的和平号空间站、进步号系列飞船,美国的康普顿伽马射线望远镜等都坠落于此。

尼莫点

天宫一号的飞行轨道将在今后数月内逐步降低,最终主动离轨,坠入大气层后将被烧毁,剩余残骸会落入指定海域,不会对地面造成威胁。

3

引发灾难?耸人听闻!

外媒疯传天宫一号坠毁后将“威胁人类安全”,有点耸人听闻!

首先,我国在监测飞行器运行状况及控制飞行器返回地球的技术是十分成熟的。

我国曾多次控制飞行器精准返回:

*2014年11月1日,中国探月工程三期再入返回飞行试验器以第二宇宙速度从月球轨道返回,通过在大气层表面“打水漂”的方式减速,最终落在内蒙古预定位置;

*2017年9月,我国的天舟一号飞船按计划完成了多项拓展应用和相关试验后,地面科技人员决策实施主动离轨。在测控通信系统的精确控制和密切监视下,天舟一号经两次制动,轨道高度不断下降,最后进入大气层烧毁。

针对已经完成使命的天宫一号,我国主要采取了两大应对措施:

一是加强了对飞行器的地面监测和预警;

二是在飞行器轨道寿命末期,使天宫一号主动离轨,重返大气层烧毁。

中国载人航天工程办公室官网发布消息,2018年2月25日至3月4日,天宫一号运行在平均高度约251.5公里的轨道上(近地点高度约238.6公里、远地点高度约264.4公里、倾角约42.79度),姿态稳定,形态未发生异常。

天宫一号轨道,更新于3月7日

其次,天宫一号在进入大气层后,很大概率会完全烧毁。

一般情况下,航天器再次穿越地球浓密的大气层时,都会因为剧烈的摩擦而达到很高的温度,继而自行烧毁。

从1971年到1991年,苏联7个重达18.5吨至19.8吨的礼炮系列空间站先后返回地球,都成功焚毁在大气中。日本6艘返回重量10吨的HTV货运飞船也是如此。

重量特别大的航天器会留存残骸,比如1979年美国重达77.1吨的天空实验室返回地球,在地表发现了几十个碎片。

天宫一号重量为8.5吨,与上面提到的返回地球并完全烧毁的天舟一号接近,完全烧毁的概率很大。

当然,也不排除有极少数碎片到达地面的可能性。实际上,人类历年的载人航天任务也都伴随着飞船残骸的返回。

比如,中国神舟飞船和俄罗斯联盟飞船,均由推进舱、服务舱、返回舱等构成,但只有经过特殊保护的返回舱是能安全着陆的,其它部分都会在空中焚毁。

天舟一号货运飞船

最后,即使天宫一号无法完全被烧毁,极少数碎片对人的伤害概率也极低。

在整个航天史上,没有一个经过确认的由坠落的人造太空碎片造成的死亡案例。唯一类似的案例发生在1997年1月22日清晨的美国,罗蒂·威廉斯(Lottie Williams)散步时遭遇一块坠落的德尔塔II型火箭金属碎片,但碎片只是擦过其左肩,本人没有受伤。

对于天宫一号残骸可能降落的地点,美国航空航天公司(M.S. Aerospace)专门绘制了一张地图。

其中,蓝色区域(构成地球表面三分之一的区域)表示零概率区域,绿色区域表示低概率区域,黄色区域则是高概率区。

天宫一号残骸可能降落的地点

美国航天航空公司在分析报告中表示:一个人被‘天宫一号’残骸砸中的几率,比中强力球(Powerball)彩票大奖的概率还要小100万倍。

在过去50年里,已有超过5900吨空间碎片在再入地球大气层后留存下来,但是,除罗蒂·威廉斯外,我们没有看到任何这些碎片的伤人事件。

因此,天宫一号将坠毁、引发灾难、威胁人类安全的猜测,完全是耸人听闻。

4

反复炒作,原因为何?

上述外媒之所以反复炒作这个假新闻,总让人感觉得有点酸。

近年来,中国真在载人航天领域的突飞猛进:

1992年9月21日,中国载人航天工程正式获批(因此也称“921工程”),成为我国空间科学实验的重大战略工程之一。

“921工程”启动伊始,便确立了“三步走”发展战略:

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验。

1999年,神舟一号无人实验飞船飞入太空;

2003年10月15日,神舟五号飞船搭载航天员杨利伟进入太空并安全返回;

2005年,神舟六号完成多人多天飞行试验任务。

至此,中国用了6年完成了第一步。

航天英雄杨利伟

第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。

从神舟七号成功完成飞行任务,到本文的主角天宫一号实现与神舟系列的多次成功对接,再到中国首个真正意义上的空间实验室——天宫二号的发射升空并成功完成多项任务,现在,中国的载人航天工程即将走完第二步。

第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

近期,中国载人航天工程办公室副主任、航天员杨利伟表示,按计划,中国将在2022年前后完成载人空间站的在轨组装并投入运营,开展较大规模的空间科学实验和技术试验。

要知道,建设空间站是航天事业发展的一个必然趋势,它代表着一个国家的航天国力。

中国工程院院士张履谦曾表示,空间站科学价值巨大,可以用来进行科学实验、生产、太空观测、侦察、在太空中储备物质等。在对地观测方面,当地球上发生地震、海啸或火山喷发等事件时,空间站上的航天员可以及时调整遥感器的各种参数,以获得最佳观测效果。

中国未来空间站示意图

世界现存的国际空间站始建于1998年,由美国、俄罗斯、日本和加拿大等16国参与建设。它是全球航天领域最大规模的科技合作项目,也是国际航天史上第一个由多国合作建设的载人空间站。

不过,基于运营成本和使用年限等问题,按计划,国际空间站将在2024年退役。

届时,中国将成为唯一拥有空间站的国家,这对中国的载人航天、对人类探索太空,都将具有里程碑意义。

不过,对于国际空间站故意将中国排除在外的举动,中国表现得很是大度——正在建造中的中国载人空间站已为国际合作预留了一定的载荷和试验空间。

届时,他国航天员可进入中国载人空间站,在科学、医学、应用等方面开展合作,也可在中国的载人空间站独立驻留。

此外,中国商业航天发射发展的步伐也十分强劲。截至2017年8月底,中国已累计完成55次国际商业发射任务,满足了白俄罗斯、老挝、阿尔及利亚等国家与地区的卫星发射需求,实现互利共赢。

与之相对,美国的太空计划似乎停滞不前。

有美国媒体称,自1972年最后一次登月以来,美国人就没有离开过近地轨道。国际空间站(有史以来最昂贵的科学“仪器”)利用不足,重返月球的计划在过去20年举步维艰。

更糟糕的是,由于预算问题,美国国家航空航天局建造新火箭和乘员舱把美国人送出地球轨道的行动计划拖延了多年。

2017年年底,特朗普签署了一份总统备忘录,称美国国家航空航天局将宇航员重新送上月球、进行长期探索,并为期待已久的载人火星任务做准备。但至今美方没有拿出任何与之匹配的明确预算或战略。

因此,这项指令将产生何种效果,现在来看尚不明朗。

在世界权力版图的重心逐渐向中国偏移之时,西方媒体杜撰出那一出出不切实际的“传说”并不难理解。就此,中国不必多加理会,继续稳扎稳打才是王道。

发表评论