从损毁严重的"土疙瘩"到如今再现雄关盛景 雁门关在匠人手中重生

图①:代县边靖楼。

樊晶璟摄

图②:张泽生在修复古建(资料图片)。

代县县委宣传部供图

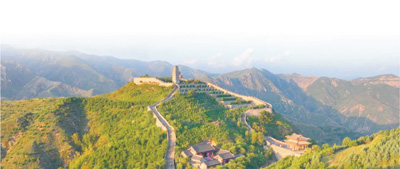

远眺代县雁门关。

贺连舟摄

巍巍雁门关下,就是山西省忻州市的代县古城。

代县古称“代州”。这里历史遗存丰富,以边靖楼、代州文庙等全国重点文物保护单位为代表的古建筑以及众多民居历史建筑星罗棋布,古城内现存不可移动文物444处,全国重点文物保护单位4处。

古建筑的保护、修缮与复建,离不开传统的工艺和技术。在代县,有一批传承着古建筑营造技艺的匠人,在当地古建筑的保护、修缮与复建中发挥了重要作用。其中,代县雁门杨氏古建是山西木结构建筑工艺的代表。这一技艺代代相传,形成了独具特色的雁门民居营造技艺,2011年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

近年来,代县持续推进古建筑营造技艺活态传承,不仅把古建筑营造技艺发展成为非遗文化产业,更让许多村民有了增收致富的新手艺。

精研修复技艺

让古建“修旧如旧”

杨贵庭是山西杨氏古建筑工程有限公司(以下简称“杨氏古建”)的创始人,也是雁门民居营造技艺传承人。

36年前,杨贵庭用3年时间修复了雁门关城楼,雁门关从损毁严重的“土疙瘩”到如今再现雄关盛景。当地村民说,如果没有这次复建,雁门关可能已经消失了。

1948年,杨贵庭出生于代县一个木工世家,自小跟随父亲学习木工手艺,从最基础的使锯子、耍锛子、推刨子做起,到使尺子、拿墨盒搞设计做房架,成为代县雁门杨氏古建的第三十九代传人。

雁门民居营造技艺包括扇股麻花挑角、明清古旧传统建筑彩绘和塑像等技术。古建筑的挑角部位承受重量大,最容易损坏。而扇股麻花挑角工艺使用整根木材,一根压一根,紧实地摞起来形成一个以扇根为基础的整体,能更好地分散重力。

边靖楼是明朝代州城的鼓楼,在上世纪90年代后期,因年久失修导致基座风化,楼体下沉,残损严重。1998年10月,山西省文物局组织修缮边靖楼,50岁的杨贵庭又挑起了主持边靖楼落架大修的重担。

当时,边靖楼最重要的承重主梁已经腐朽开裂。本着最大化保留古建筑原有构件和“修旧如旧”的原则,杨贵庭认为这根主梁只能修不能换,“必须把这根主梁落架,挖除腐烂的部分,在其中打入钢梁,再用木料严丝合缝地衔接起来,实现加固取直。”

杨贵庭带着五六十个工人,把建筑构架的全部或局部一一拆成零件,修配好后再按原样安装复原。就这样,经过整整3年的修复,古老的边靖楼终于重获新生。

培育古建人才

村民增收有了新途径

杨美恩初中毕业后跟着父亲杨贵庭学起了手艺。提起古建修复,他说:“如果修不好还不如不修,一旦修了,就一定要修好。”

几十年来,杨贵庭、杨美恩父子不遗余力地推广雁门民居营造技艺,每年都会组织村民进行专业培训,先后培育技能工匠1100余名。目前,杨氏古建旗下拥有2000多名匠人,年产值过亿元。

张泽生是代州古建筑营造技艺第十三代传承人。高中毕业后,张泽生跟随父亲从事古建筑营造实践,后拜古建专家孙永林为师,营造技艺得到极大提升,先后承担了云冈石窟山堂水殿、大同华严寺等古建筑的修复工程。

“从事古建修复的条件艰苦,行业人才奇缺。”张泽生道出了对古建筑营造技艺后继乏人的担忧。

2020年,张泽生创立山西鼎信古建筑工程有限责任公司(以下简称“鼎信古建”)。为了传承好代州古建筑营造技艺,张泽生先后培养了80余名学生,打造出一支专业技能过硬的技术团队。他还与忻州市原平农业学校开展合作,成立古建筑修缮与仿制传习所,培养了100多名古建筑营造技师。

张泽生带领村民在山西省内以及北京、河北、内蒙古等地承接工程,带动村民增收。目前,鼎信古建共吸纳本地村民就业260人。

延伸产业链条

开发非遗文创产品

杨氏古建是代县重点建设的四大非遗基地之一,2024年3月入选国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。

在杨氏古建的作业间里,东关村村民贾三顺正在打磨代县鼓楼微模型:“这是工人新做出来的文创产品,多好看!”

怎样让古老的非遗技艺焕发出全新的光彩?杨氏古建着力打造非遗品牌,延伸非遗产业链条,多元化开发非遗文创产品。在杨氏古建的非遗展厅里,陈列着雁门关关楼模型、边靖楼模型等文创产品,都是杨氏古建旗下匠人的作品。

鼎信古建三层的展览室内,等比例还原的应县木塔模型、古香古色的木雕笔筒、大气雅致的木雕屏风……每一件文创产品都是张泽生及其学生精心制作而成的“宝贝”。

近年来,为积极推动全域旅游发展,让“代州”优秀历史文化、名胜古迹走进公众视野,代县大力扶持非遗文化产业,探索“非遗+文创”融合路径,支持非遗项目与创意设计、市场需求相衔接,采取产业化经营发展模式。代县还通过各种渠道、各类培训提升非遗传承人的技能,共开展木雕、石雕、刺绣、剪纸等技能培训110余期,培养学员6000余人。

《 人民日报 》( 2024年06月19日 12 版)