全周期保护汉江生物多样性 引汉济渭工程这样护鱼

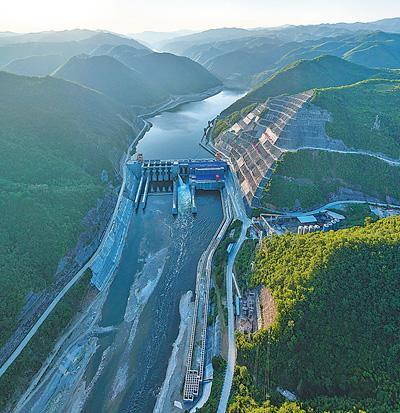

引汉济渭工程黄金峡水利枢纽。

工作人员通过鱼道观测窗口记录鱼类洄游情况。

黄金峡水利枢纽生态鱼道局部。

图片均为李明摄(人民视觉)

核心阅读

1.5万人历经十余载奋战,引汉济渭工程首次从底部横穿秦岭,长江流域和黄河流域实现“握手”。

为最大程度减少对生态环境的影响,引汉济渭工程采取打通洄游通道、模拟水生环境、优化增殖放流等多项措施,呵护鱼类栖息地,保护汉江生物多样性。

汉江穿秦岭,清水润关中。引汉济渭工程从位于陕西汉中市洋县、佛坪县的汉江流域起始,近百公里秦岭输水隧洞延绵,串联大型水库和泵站,送一泓清水至西安、咸阳、渭南等地,每年将为1411万人提供15亿立方米的生产生活用水。

1.5万人历经十余载奋战,引汉济渭工程首次从底部横穿秦岭,长江流域、黄河流域实现“握手”。跨山越水、凿山开洞,如何最大程度减少对生态环境的影响?引汉济渭工程呵护鱼类栖息地,全周期保护汉江生物多样性。

打通洄游通道——

在63米高的大坝旁修建1908米长的生态鱼道,设置“栅格板”帮鱼儿“节省体力”

正值夏季用水高峰,引汉济渭工程加大引水力度,向西安日供水突破百万立方米,约占西安市民用水量的近一半。

汩汩清水来自汉江上的黄金峡水利枢纽,这里是引汉济渭工程的主要水源地。汉江水自此北上,年供水能力达10亿立方米。

6月,汉江里的一部分鱼儿进入产卵期,逆流而上,寻找适宜产卵场。游至63米高的大坝前,鱼儿如何翻越?

通过鱼道观测窗口可以看到,一条条鱼儿奋力摆尾,向上游去。“正通过鱼道的有青鱼、草鱼等,每天约有3000条鱼洄游。”陕西水务发展集团黄金峡分公司工程管理部部长马光明说。

这条长1908米的生态鱼道是鱼儿的洄游路。在黄金峡水利枢纽大坝边,一条混凝土浇筑的廊道顺着大坝向上延伸。马光明介绍:“在工程规划设计之初,我们充分考虑汉江鱼类洄游产卵特性,建设生态鱼道,打通鱼类洄游通道。”

游到坝前的鱼儿,能找到鱼道吗?“水流是洄游类鱼群的路标,它们一路逆着水流而上。鱼道利用这一特性制造水流,引导鱼类过道。”马光明说,“厂房集鱼系统是鱼道的起点,由补水渠、集鱼渠和进鱼孔组成。发电机组尾水和补水渠补水共同塑造水流,鱼儿会逆流游进集鱼渠,再通过进鱼孔进入鱼道。”

逆流翻坝,鱼儿能顺利通过吗?鱼道宽5至6米、高4至35米,足够宽敞;鱼道内每隔3米设置了“栅格板”,减缓水流,帮鱼儿“节省体力”。在鱼道终点,布设5个出鱼口,水流、水位充分模拟自然环境,让鱼儿能顺畅回到河里。

根据鱼群特性,鱼道还有一些设计细节。“鱼道采取竖缝式设计,这里面大有讲究。”陕西水务发展集团引汉济渭公司移民环保部副部长王浩说,青鱼常游在河流中间或者下层,草鱼多在中下层,而鲢鱼、鳙鱼则常在河流中上层聚集,垂直竖缝式的矩形鱼道,让不同鱼儿可以依据偏好选择线路。

2023年7月,黄金峡水利枢纽正式下闸蓄水。马光明介绍,初步统计,近一年来,鱼道过鱼品种超过10种,除了常见的青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼“四大家鱼”,还有翘嘴鲌、鳊鱼、鳜鱼等,高峰期每天有上万条鱼儿通过。

鱼道是为了让鱼类能够克服水利工程阻碍、顺利洄游产卵而修建的过鱼建筑,对保护水生生物的栖息地和迁徙通道、维护水生生物多样性发挥重要作用。大藤峡水利枢纽建设了仿自然生态双鱼道,引江济淮工程建设淮河蚌埠闸鱼道,帮助鲢鱼、鳙鱼、草鱼等产漂流性卵鱼类顺利洄游……鱼道,已成为重大水利工程的“标配”。

模拟水生环境——

修建多座人工鱼巢,为鱼类产卵繁殖提供安静场所

从黄金峡水利枢纽出发,汉江水沿着秦岭输水隧洞北上,就到了三河口水利枢纽。

这里地处陕西佛坪县与宁陕县交界的子午河峡谷段,三河汇流,两山相夹。最大坝高141.5米的三河口水利枢纽,总库容7.1亿立方米,是汉江水的调蓄站和中转站,是引汉济渭工程关键节点工程,每年可向西安供水5亿立方米。

在三河口水利枢纽坝前河道,一块块由蓝色围栏围成的水面就是人工鱼巢。

“鱼巢能为鱼类产卵繁殖提供安静宜居场所。”陕西水务发展集团大河坝分公司员工刘伟山介绍。

“每座鱼巢面积21.6平方米,由质地柔软的棕榈片组成,内部布设网绳、水草等,用尼龙绳固定在岸边。”刘伟山介绍,从“硬装”到“软装”,人工鱼巢模拟自然水生环境,有助于鱼类产卵、觅食等。

记录水温、溶氧量等数据,定期开展水质监测……“我们时刻关注着鱼类种群变化、活动状态,特别是对附着鱼卵的棕榈片抽样检查,还将其中一部分鱼卵送至鱼类增殖放流站,开展孵化、苗种培育、品种鉴定等工作,为保障汉江流域野生鱼类资源可持续发展提供支持。”刘伟山说。

坚持生态优先——

秦岭输水隧洞路线从近10条路线中选出,优先考虑的就是生态环境

鱼类增殖放流站位于黄金峡水利枢纽向北1公里处,一个个圆形养殖池里,拇指长的鱼儿正在游动。这是引汉济渭工程生态环保建设的重要组成部分,也是维护鱼类种群多样性的重要设施。

“这里繁育了青鱼、草鱼、翘嘴鲌、鳜鱼等16种鱼类,此外还将开展汉江特有鱼类的驯养繁殖技术研究。”陕西水务发展集团黄金峡分公司高级工程师王荣华说。

王荣华讲起鱼类成长的过程:选择健康的亲鱼繁殖产卵,精心养殖,长大后放至野外仿生鱼池驯化,等初步具备野外生存能力后,再放流到汉江。

人工繁育,水质是关键。鱼类增殖放流站采用“鱼菜共生”绿色养殖模式,实现“鱼肥水、水浇菜、菜净水、水养鱼”。王荣华解释,鱼类粪便经过分解后,成为蔬菜的营养液,净化后的清水又可以再循环到鱼池。

“放流只是第一步,科研人员在1.75万尾鱼儿体内置放了荧光标记和T型标记,动态追踪,研究鱼群生存状况、分布情况等,为优化增殖放流提供科学支持。”王荣华介绍。增殖放流站自2020年11月1日开始运行以来,已经完成3个年度的增殖放流工作,累计放流青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等鱼类85.49万尾。

生态安全是重大水利工程论证原则之一。“引汉济渭工程的建设运行,始终坚持生态优先、绿色发展原则,实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。”陕西水务发展集团引汉济渭公司党委书记田养军说,秦岭输水隧洞路线是专家组从近10条路线中选出来的,优先考虑的就是生态环境。从建设到施工,严格遵守《陕西省秦岭生态环境保护条例》,实施无人机监测施工、水土流失治理等举措,全力把引汉济渭工程建设成一座生态环境友好型引调水工程。

田养军说,目前引汉济渭一期工程已经向西安供水,二期工程正加快推进建设。汩汩汉江水,有效减少了关中地区地下水开采和对生态水的挤占,缓解了关中地区水资源短缺压力,有力改善渭河流域水生态环境,让这座生态工程的绿色底色更浓。